土曜日は新雪の秋山郷に写真を撮りに出かけてきました。![]()

午後から栄村役場に戻り、平成18年より長野県側の秋山郷で行われていた「総合地球環境研究所プロジェクト・研究報告会」に出かけてきました。

この報告会は今年で5年目となり、秋山郷の文化や自然を大学の教授や院生が掘り下げて発表する場でもありますが、会場に集まった古老から貴重な話が聞けたりと、なかなか面白い企画です。

今日のプログラムは

「最終氷河期の秋山を旅する」

「栄村周辺の古文書〜これまでの資料調査を振り返る〜」

「旧家に残された御祓大麻・お札類は何を語るのか?〜十日町西方の振興関係資料調査報告〜」

「御林の記録からよみがえる江戸時代の森林」

「村はなぜ滅んだのか〜飢饉と村の消滅を考える」でした。

硬い講義かと思われるでしょうが、一つの講座が30分くらいと短く、興味深く聞くことが出来ました。

翌日は場所を秋山郷「とねんぼ」に変えて

「雪が彩る秋山の景観」

「山を見張る〜巣守甚守衛門見分記〜」

「秋山郷の焼畑・再考」

「続・秋山郷銅山再考」

「近世銅山跡に迫る〜巡検記〜」でした。

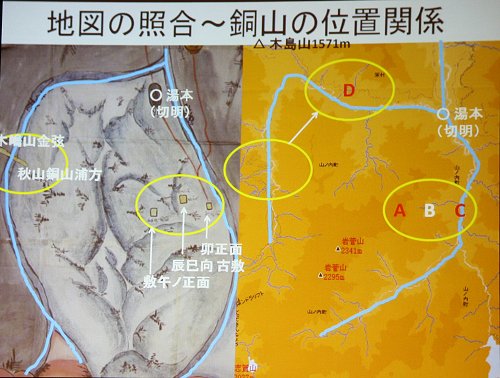

面白かったのは秋山郷の銅山の話でした。「黄銅鉱や黄鉄鉱が出る所では金鉱脈もある可能性がある」ということで、栄村の島田家秘蔵の古地図の中に「木嶋金弦・きじまきんつる」なる場所の金箔の目印に俄然注目が集まりました。![]()

場所は切明の奥、何だか金鉱脈の臭いが・・・。今年の夏はツルハシ持って金脈探しが流行りそうです。![]()